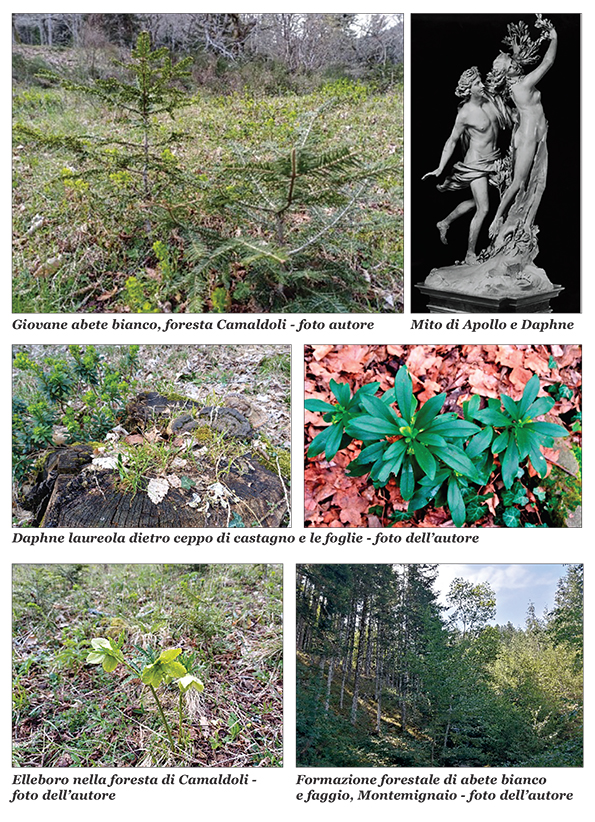

di Marco Roselli – Il nome generico dell’Abete bianco potrebbe derivare dal latino ‘abire’ (allontanarsi) per la grande altezza che può raggiungere, oppure dal greco ‘abios’ (che vive a lungo); il nome specifico ‘albus’ (bianco), ha un duplice significato: allude al colore chiaro della corteccia e all’aspetto argentato della chioma vista dal basso.

Descrizione Albero a portamento colonnare alto sino a 40 m e con tronco largo sino a due metri. La chioma è piramidale e formata da rami disposti perpendicolarmente al fusto, tra loro più o meno paralleli. Le foglie sono aghi appiattiti disposti a pettine, verde scuro nella pagina superiore e verde argentato, con 2 linee biancastre nella pagina inferiore dove sono distribuiti gli stomi. La disposizione degli aghi diventa a spazzola nei rami fertili, portatori delle pigne, che si sviluppano generalmente in cima alla chioma. I coni hanno forma cilindrica, portamento eretto e derivano da un processo di lignificazione degli organi riproduttori femminili. La corteccia è liscia e bianco-opaca negli esemplari giovani, con l’invecchiamento si ispessisce e si frattura scurendosi. L’abete è una specie longeva, può vivere oltre i 300 anni.

Habitat ed ecologia Specie europea con areale che nella penisola italiana è piuttosto frammentato in quanto forma nuclei isolati lungo tutto l’Appennino. La distribuzione altitudinale trova l’optimum al di sopra degli 800 metri, ove le condizioni di clima oceanico con piovosità ed umidità piuttosto elevate ne favoriscono la presenza. In Appennino può scendere anche fino ai 400-500 metri con individui singoli all’interno di boschi misti. Si tratta di una specie sciafila che raramente forma boschi puri (le cosiddette abetine) in quanto è solita associarsi con il faggio, specie con cui condivide esigenze climatiche e preferenza per suoli freschi e profondi, per formare le cosiddette abieti-faggete.

Il sottobosco dell’abete bianco Il sottobosco dell’abete bianco ospita diverse specie arbustive di notevole interesse ecologico. Tra queste, a titolo di esempio riportiamo Daphne laureola tra le arbustive ed Helleborus niger (Elleboro), una bella pianta erbacea velenosa, appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae, detto anche rosa di Natale, perché i suoi fiori bianchi sbocciano d’inverno da dicembre in poi. Sopra i più diversi substrati muschi e licheni sono ampiamente diffusi, perfino sulle rocce.

La leggenda di Apollo e Daphne Secondo il mito, Apollo si prende gioco di Cupido, dopo aver ucciso il serpente Pitone vantandosi del fatto che Cupido non sia mai riuscito in una simile impresa. Il dio dell’amore, adirato, prepara le due frecce: una d’oro per Apollo, per farlo innamorare, una di piombo per Daphne per ottenere l’effetto opposto. Colpito dalla freccia Apollo si innamora, ma lei lo respinge e scappa, chiedendo al padre Peneo (dio fluviale) di trasformarla in una pianta. Peneo la esaudisce e quando Apollo sta per prenderla la ninfa si trasforma in alloro, che da quel momento diventa la pianta sacra al dio del sole. Dáphne in greco stava proprio a significare l’alloro e ‘laureola’ è un diminutivo al femminile di ‘laurus’ che in latino significa Alloro. Il nome di Daphne laureola, l’arbusto nostrale, a causa della forma delle piccole foglie somiglianti, appunto, a quelle dell’Alloro. Bernini raffigura il momento iniziale della trasformazione di Dafne in pianta. Il dio non tocca lei, ma la corteccia, infatti dal basso verso l’alto viene raffigurato il progressivo mutamento della donna in pianta. L’intera pianta è velenosa, in particolare la linfa causa eruzioni cutanee al contatto (forse proprio a causa della freccia piombata di Cupido?)

L’abetina ha una maggiore efficienza fotosintetica Un altro aspetto ecologico molto importante dell’abete bianco è quello di essere dotato di un sistema fotosintetico particolarmente efficiente pressoché tutto l’anno, con particolare efficacia proprio nel periodo invernale quando la luce proviene da angoli più obliqui ed è diffusa. Questo è dovuto alle foglie aghiformi molto appiattite con tonalità verde lucido nella parte superiore, grazie alle cere, e con le tipiche striature biancastre nella parte inferiore. Ebbene, questa morfologia è in grado di riflettere maggiormente la luce solare all’interno della chioma andando così a recuperare anche la radiazione riflessa.

Una ricca biodiversità di cui si avvantaggiano molti organismi Grazie alla diversità degli ambienti in quota e alla natura dei suoli, l’habitat dell’abete bianco si distingue per il suo notevole valore naturalistico. L’alternarsi di diverse matrici rocciose ha permesso l’insediamento di componenti vegetali e animali che hanno contribuito alla graduale formazione dell’humus forestale di abete o abete/faggio, particolarmente efficiente per il sostentamento delle specie. Alla biodiversità delle foreste di abete oltre al Faggio partecipano altre piante arboree che volentieri si inoltrano nelle chiarie all’interno delle abetine. Tra queste ricordiamo l’Acero montano, il Frassino maggiore, il Sorbo degli uccellatori, il Sorbo montano e altre. Tra gli arbusti abbiamo Agrifoglio e la già ricordata Daphne laureola. In questo periodo dell’anno tra i fiori ricordiamo anche la Viola di montagna nelle zone più soleggiate delle formazioni miste.

Una prolungata crescita in altezza (la pazienza di aspettare i momenti buoni) All’interno delle foreste gli alberi sono in concorrenza tra loro per la luce pertanto, proprio l’abete bianco cerca di elevarsi più possibile per prevalere sui propri simili. Le piante giovani hanno accrescimenti molto lenti i quali, tuttavia, sono in grado di accelerare quando si creano degli spazi all’interno delle chiome. Nelle associazioni miste, quando il faggio perde le foglie, anche grazie alla maggiore efficienza fotosintetica prima descritta, l’abete continua a crescere durante la stagione invernale. La lettiera fogliare andrà a produrre humus e – quando c’è – la neve, rallentandone lo scioglimento che in questo modo diviene graduale.

Curiosità Il legno è ampiamente impiegato in falegnameria e carpenteria. Quando cresce in buone condizioni viene utilizzato anche per la realizzazione di pianoforti, quale legno di risonanza. Largo è l’impiego in fitoterapia e in farmacologia. Un prodotto tipico pregiato del Casentino è la Melata d’Abete, un miele prodotto dalle api che bottinano la secrezione zuccherina prodotta dagli afidi delle abetine.